ROBIN PERNER ist Ökonom in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA. Neben ökonomischen Fragestellungen beschäftigt er sich mit Steuer-Recht & Politik sowie der betrieblichen Altersvorsorge.

ROBIN PERNER ist Ökonom in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA. Neben ökonomischen Fragestellungen beschäftigt er sich mit Steuer-Recht & Politik sowie der betrieblichen Altersvorsorge.

Die Teuerungskrise hält uns fest im Griff und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Für August ist die Inflationsrate laut der VPI-Schnellschätzung auf 9,1% im Vergleich zum Vorjahr geklettert. Zuletzt war die Inflation 1975 so hoch. WirtschaftsforscherInnen gehen von einer möglichen weiteren Steigerung sogar bis hin zu einer zweistelligen Inflationsrate im Herbst aus, da die Energieversorgungsunternehmen bereits weitere Preiserhöhungen umgesetzt haben. Eben diese Preise für Strom, Gas, aber auch Treibstoffe sind für den Großteil der aktuellen Teuerung verantwortlich. Mittlerweile sind aufgrund gestiegener Produktionskosten auch Lebensmittel von empfindlichen Preiserhöhungen betroffen, sodass insbesondere Haushalte mit geringen Einkommen die alltäglichen Ausgaben nicht mehr stemmen können. Die bisherigen Antworten auf diese Krise waren zu langsam und nicht mutig genug, was wir jetzt teuer kompensieren müssen. Im Folgenden eine Analyse der bisherigen Maßnahmen und alternative Ansätze, diese Krise zu lösen.

Auf politischer Ebene wurden bereits einige Maßnahmen von der Bundesregierung und den Ländern getroffen, um die Menschen in dieser Krisensituation zu entlasten. Trotz eines recht hohen Volumens der geplanten Entlastung, allen voran durch die Abgeltung der Kalten Progression ab 2023, ist bereits Wochen nach der Ankündigung klar, dass die Maßnahmen nicht ausreichen werden. Einerseits liegt das daran, dass ein großer Teil des vor dem Sommer präsentierten Entlastungspakets nicht nachhaltig ist und nur kurzfristig unterstützt. Abgesehen von der Abschaffung der Kalten Progression, die erst 2023 schlagend wird und von der auch Besserverdienende deutlich stärker profitieren werden, bestehen die Entlastungen nur aus Einmalzahlungen die bereits bald verpufft sind. Bereits jetzt zeigen Berechnungen des Momentum Institut, dass die Entlastungsmaßnahmen nicht ausreichend sind, um die Mehrkosten von Haushalten mit niedrigen Einkommen für das Jahr 2022 zu kompensieren.

Darüber hinaus wurden anstelle von wirkungsvollen Eingriffen in die Energiemärkte bisher nur die Symptome bekämpft, was ineffizient und im Endeffekt teurer ist. Neben zahlreichen Ökonominnen haben auch wir als Gewerkschaft GPA bereits zu Beginn des Jahres eine Preisregulierung für Strom und Gas und damit eine aktive Rolle der Politik gefordert.

Während Gas tatsächlich knapp und teurer geworden ist, [...] sind die Preis-Erhöhungen auf den Strommärkten zumindest teilweise selbstgemacht. Dass sich dieser Gas-Preis nämlich so stark in den Stromkosten niederschlägt, ist der Ausgestaltung des europäischen Energiemarktes geschuldet.

Die Preise für Strom, Gas und Treibstoffe sind weiterhin für die aktuelle Inflationsentwicklung bestimmend. Mehr als die Hälfte der Inflationsrate von 9,3% im Juli waren auf die Preissteigerungen bei Haushaltsenergie, Wohnen und Verkehr zurückzuführen. Sowohl bei Rohöl, das für Treibstoffe importiert wird, als auch für Erdgas, das zum Heizen aber auch zur Stromerzeugung benutzt wird, ist der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Verunsicherung über die Versorgungssicherheit für die enorm steigenden Preise verantwortlich.

Während Gas tatsächlich knapp und teurer geworden ist, da weniger aus Russland geliefert wird und europäische Länder versuchen, andere Quellen zu generieren, sind die Preis-Erhöhungen auf den Strommärkten zumindest teilweise selbstgemacht. Dass sich dieser Gas-Preis nämlich so stark in den Stromkosten niederschlägt, ist der Ausgestaltung des europäischen Energiemarktes geschuldet. Die 2001 liberalisierte Energieversorgung folgt dem Merit-Order Modell. Um den Energiebedarf zu einem beliebigen Zeitpunkt zu stillen, werden dabei nach und nach Kraftwerke entlang ihrer Produktionskosten ins Netz geschaltet. Der Preis des letzten und teuersten Energieträgers bestimmt dann schlussendlich den Preis für den gesamten Verbrauch. Vereinfacht gesagt wird zuallererst also Strom aus Erneuerbaren Energiequellen wie Wind-, Wasser- und Sonnenkraft im Stromnetz verwendet. Damit können in Österreich in der Regel zwischen 70% und 90% des Energiebedarfs gedeckt werden. Jedoch sind zu Spitzenlastenzeiten ebenfalls Gaskraftwerke notwendig, um Haushalte und Unternehmen zu versorgen. Durch die Kostengestaltung in der Merit Order ist Erdgas, welches aufgrund von Unsicherheit, Spekulation und Verknappung um ein Vielfaches teurer geworden ist, bestimmend für den Strompreis in Österreich.

Im liberalisierten Energiemarkt wird Strom aber nicht nur produziert und sofort verbraucht, sondern auch an Börsen und zwischen Unternehmen direkt gehandelt. Das soll dazu dienen, über die eigenen Produktionskapazitäten hinaus zur langfristigen Versorgungssicherheit beizutragen und um sich gegen nachteilige Preisentwicklung abzusichern. An Börsen werden dafür Futures gehandelt, das sind Verträge über die Lieferung von Strom zu einem späteren Zeitpunkt aber heute bestimmten Preis. Um kurzfristige Schwankungen beim Bedarf auszugleichen, wird Strom auch auf Spot-Märkten, also für die sofortige Lieferung (zu einem deutlich höheren Preis) gehandelt. Der konkrete Preis für eine Kilowattstunde Strom hängt also von einer ganzen Reihe von Bedingungen ab:

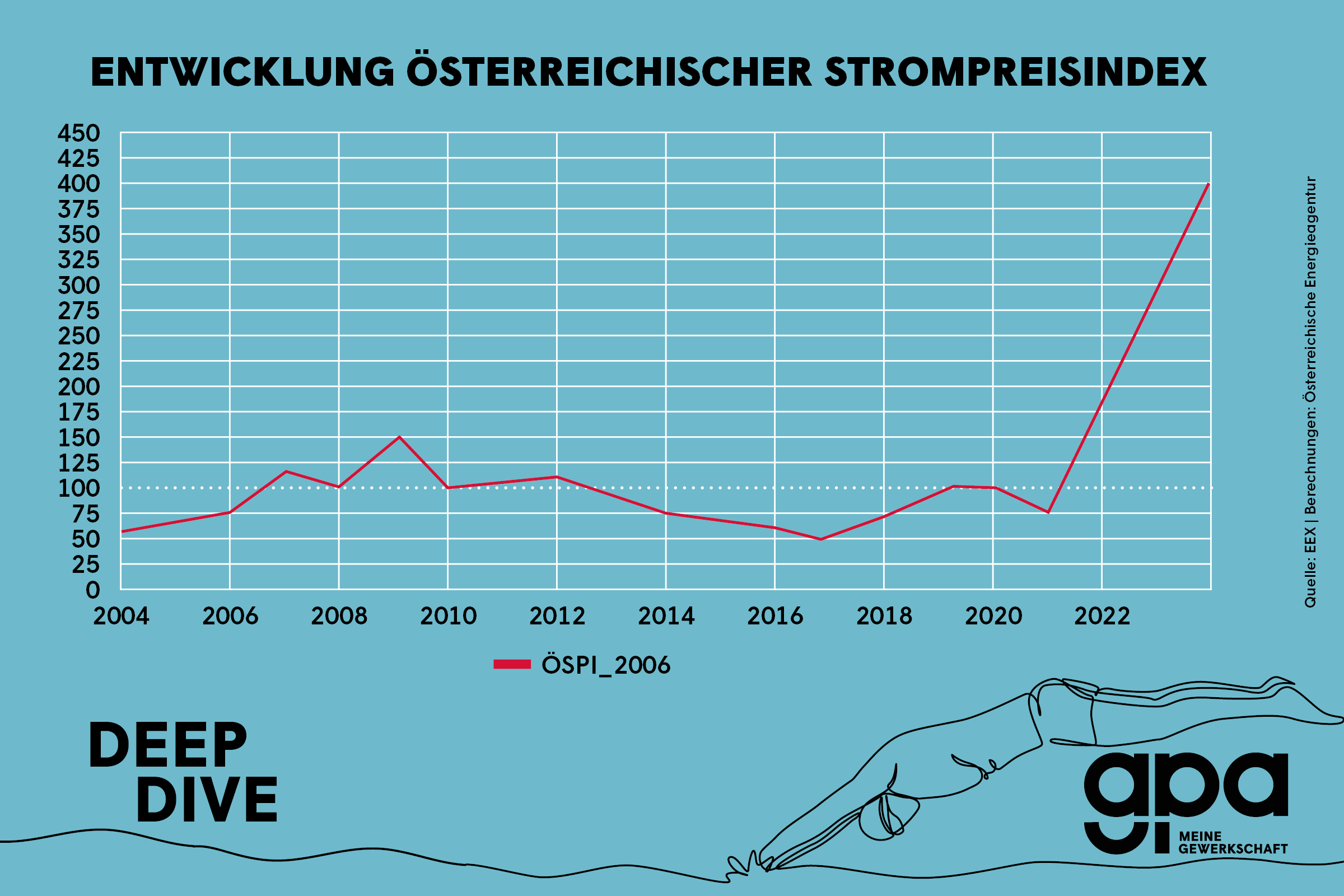

Betrachtet man den ÖSPI, den österreichischen Strompreisindex der Terminkontrakte für die kommenden vier Quartale abbildet, zeigt sich ein deutliches Bild über die dramatische Entwicklung seit Beginn des Jahres.

Ob diese Preissteigerungen für zukünftig gelieferten Strom in voller Höhe an die Konsumentinnen weitergegeben werden, ist nur bei einem längeren Verharren des Preisniveaus sicher, jedenfalls ist aber mit weiteren Strompreiserhöhungen zu rechnen. Energieversorger in Ost-Österreich haben mit September bereits erneute Strompreisanpassungen umgesetzt, im restlichen Land ist es bloß eine Frage der Zeit.

Wird Strom aus erneuerbaren Energieträgern produziert, die sich keinen höheren Kosten als vor der Krise gegenübersehen, können durch die stark steigenden Preise auf den Märkten enorme Gewinne eingefahren werden. In der aktuellen Situation zählen Unternehmen, die ausschließlich mit Wind-, Wasser oder Sonnenkraft Strom produzieren und wenige KundInnen direkt bedienen, also zu den deutlichen Profiteuren. Solche Produzenten fahren große Gewinne ein, während andere Energieversorger mit vielen KundInnen und geringer Produktion den Strom teuer an den Märkten beschaffen müssen. Die Dürre und Trockenheit in Europa leisten zur aktuellen Krise nochmal einen erheblichen Beitrag, der die Situation drastisch verschärft. Haushalte sehen sich empfindlichen Vervielfachungen ihrer Energiekosten gegenüber während Aktionäre mancher Energieversorger mit einer Sonderdividende belohnt werden.

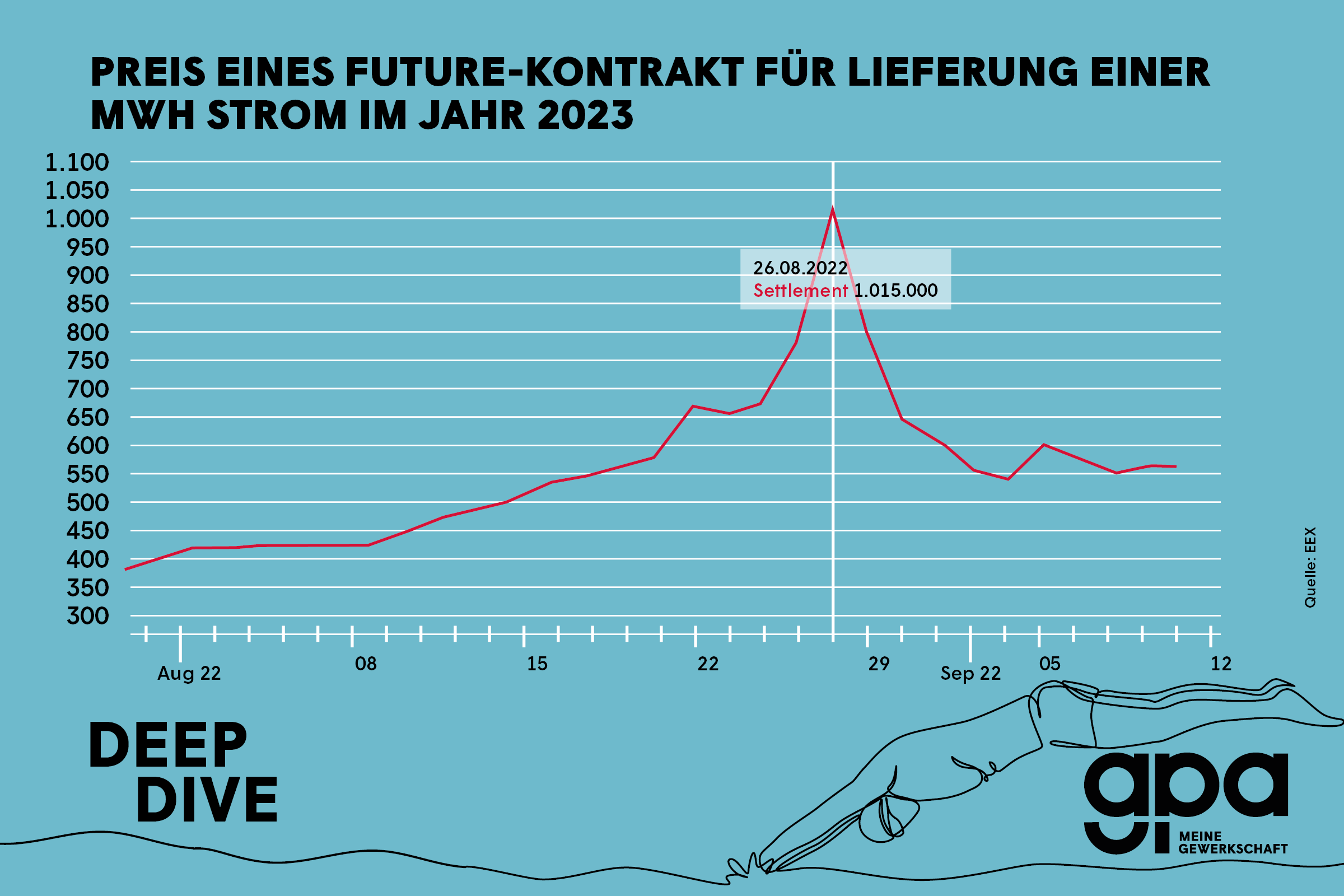

Das Marktversagen zeigt sich auch deutlich in den unerwarteten Preis-Sprüngen auf der Strom-Börse und den Auswirkungen. Am 26. August stiegen die Future-Preise für die Lieferung einer Megawattstunde Grundlast-Strom im Jahr 2023 explosionsartig auf über 1000 € in die Höhe.

Durch das extreme Ansteigen der Preise stiegen auch die Margin-Anforderungen, das sind Sicherheiten, die Börsen-Teilnehmer hinterlegen müssen, was zu kurzfristigem Liquiditäts-Bedarf bei Wien Energie im Ausmaß von bis zu 2 Milliarden € hätte führen können. Als der Börse-Preis am nächsten Tag um nahezu 40% gesunken ist, war das unmittelbare Risiko fürs Erste abgewendet und Wien Energie erhielt sogar bereits hinterlegte Sicherheiten gutgeschrieben. Solche Situationen sind keine Besonderheit aus Wien, denn auch in Deutschland, Schweden, Finnland, der Schweiz und Großbritannien sind bereits Kreditlinien zur Finanzierung dieser Sicherheits-Zahlungen notwendig gewesen bzw. in Entstehung.

Durch die Energie-Krise wird deutlich, dass die Märkte weder im Sinne der KonsumentInnen funktionieren noch zur Versorgungssicherheit beitragen. Deswegen sind Eingriffe in die Energiemärkte auf zwei Ebenen in Österreich notwendig: Einerseits müssen Energiekostenpreise für private Haushalte auf einem vernünftigen Niveau gedeckelt werden, um eine weitere Belastung zu stoppen und die Inflation zu senken. Zweitens müssen bestehende Gewinne, die auf die Verteuerung von Gas und Öl-Importen zurückzuführen sind, abgeschöpft und zur Finanzierung vom weiteren Entlastungsmaßnahmen herangezogen werden.

Für beides haben wir als Gewerkschaftsbewegung konkrete Modelle erarbeitet und die österreichische Bundesregierung hat nun einen Strompreisdeckel in Anlehnung an unsere Forderung angekündigt.

Ab Dezember 2022 soll demnach ein Grundverbrauch von 2.900 KWh pro Haushalt zu einem vergünstigten Tarif von maximal 10 Cent/KWh subventioniert werden. Verbrauch, der über 2.900 KWh hinausgeht, soll dem Marktpreis unterliegen, um energiesparendes Verhalten zu fördern. Das bis Mitte 2024 geltende Modell wirkt antragslos und soll automatisch bei den Teilzahlungen berücksichtigt werden. Für Haushalte, die von der GIS befreit sind, gibt es eine zusätzliche Entlastung durch den Entfall von 75% der Netzkosten. Ebenfalls soll für größere Haushalte ein zusätzliches Kontingent an günstigerem Strom über einen Antrag möglich sein.

Man muss jedoch auch deutliche Kritik an dem Modell der Regierung äußern. Allen voran ist dabei die fehlende Preisbegrenzung für die Wärmeversorgung zu nennen. Bereits jetzt sind bei Fernwärme, Gas und anderen Energieträgern wie Heizöl und Pellets die Preise enorm angestiegen.

In dem Modell zur Begrenzung der Strompreise für private Haushalte finden sich viele Ansatzpunkte aus dem ÖGB-Preisdeckel wieder, die zu begrüßen sind. Es wird eine rasche, unkomplizierte und breite Entlastung der Haushalte geben. Die fehlende soziale Staffelung nach Haushaltsgröße oder Einkommen ist dahingehend zu akzeptieren, als es um eine schnelle Erleichterung für die Haushalte geht. Jedoch muss hier endlich die nötige Datengrundlage hergestellt werden, damit in Zukunft zielgerichteter und effektiver unterstützt werden kann.

Man muss jedoch auch deutliche Kritik an dem Modell der Regierung äußern. Allen voran ist dabei die fehlende Preisbegrenzung für die Wärmeversorgung zu nennen. Bereits jetzt sind bei Fernwärme (1,2 Mio. Haushalte), Gas (900.000 Haushalte) und anderen Energieträgern wie Heizöl und Pellets die Preise enorm angestiegen. Problematisch ist ebenfalls, dass der Strom- Preisdeckel mit maximal 30 Cent pro KWh begrenzt ist. Dadurch tragen die privaten Haushalte das Risiko, wenn die Preise in den Tarifen über 40 Cent/KWh steigen sollten.

Folgende Nachschärfungen sind notwendig, um das Modell gerecht zu gestalten und alle Haushalte zu entlasten:

Die beschriebene Struktur des Energiemarkts bedeutet, dass einige Unternehmen ebenfalls zu hohen Preisen an den Börsen Energie beschaffen müssen. Den betroffenen Energie-Unternehmen soll deswegen nur die Differenz zwischen den tatsächlichen eigenen Produktions- bzw. Beschaffungskosten und dem Preisdeckel ersetzt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch volle Kostentransparenz, um eine Überkompensation zu vermeiden. Damit wird sichergestellt, dass betroffene Unternehmen nicht in eine finanzielle Schieflage geraten können, aber gleichzeitig auch keine Übergewinne auf Kosten der Steuerzahler erzielt werden.

Wenn die Refundierung der Bundesregierung jedoch an den Marktpreisen ansetzt, ist das Abschöpfen der Übergewinne zusätzlich notwendig.

Die rein zufälligen, kriegsbasierenden Gewinne zu Lasten der Gesellschaft sollten zur Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen wie dem Energiepreisdeckel zur Verfügung stehen. Dafür haben Arbeiterkammer und ÖGB ein gerechtes und unkompliziertes Übergewinnsteuer-Modell mit Befristung bis 2024 entwickelt.

Besteuert werden sollen dabei alle inländischen Energieunternehmen in den Bereichen Energieproduktion bzw. Handel inklusive Roh- und Mineralölprodukte.

Als Übergewinne werden Gewinne definiert, die 10% höher sind als der durchschnittliche Unternehmensgewinn vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern der Jahre 2019 bis 2021. Um dem Einwand, der in den Medien oft gesetzt wird, entgegenzutreten, sollen Investitionen in Erneuerbare Energieträger besonders berücksichtigt werden. Grüne Investitionen können daher in voller Höhe sofort von den Gewinnen abgezogen werden. Dieser „Superabzug“ wird im Vergleich zur normalen Abschreibung nicht über die Laufzeit fällig und verringert damit die Bemessungsgrundlage unmittelbar deutlich. Gewinne die nach dem Abzug immer noch über den Referenzjahren liegen sollen dann in zwei Stufen besteuert werden:

Die Steuer soll ähnlich wie die Bankenabgabe nach der Finanzkrise 2008/2009 als Sektorabgabe ausgestaltet sein und durch Erklärungen der Unternehmen erhoben werden. Um eine Doppelbesteuerung von Unternehmensgewinnen in diesem Zeitraum zu vermeiden, darf die Übergewinnsteuer von der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer abgesetzt werden.

Vorsichtige Schätzungen gehen im Zeitraum von 2022 bis 2024 von Übergewinnen in Höhe von jährlich 4-5 Milliarden € aus. Jährlich würden zwischen 1 und 1,5 Milliarden € an Investitionen für Erneuerbare geleistet werden. Damit könnte ein Aufkommen der Übergewinnsteuer von 2 bis 3 Milliarden € erzielt werden.

Diese Einnahmen sind in Anbetracht der enormen Ausgaben im Zuge der multiplen Krisen dringend notwendig. Die als Alternative gehandelte Sonderdividende hingegen würde bloß deutlich niedrigere Einnahmen bringen und ebenfalls privaten AktionärInnen zugutekommen. Hingegen soll das zusätzliche Aufkommen durch die Übergewinnsteuer zweckgewidmet in weitere Entlastungsmaßnahmen wie etwa dem beschriebenen Preisdeckel fließen.

Interventionen wie der Energiepreisdeckel oder die Übergewinnsteuer können rasch auf nationaler Ebene umgesetzt werden, um die akuten Symptome der Energiekrise zu dämpfen. Um jedoch langfristig auf Krisensituationen vorbereitet zu sein und nachhaltig auf die neue Energie-Situation einzugehen, ist neben einer weitgehenden Dekarbonisierung der Wirtschaft vor allem auch ein geschlossenes Vorgehen auf EU-Ebene notwendig. Erst nach den letzten Verwerfungen auf den Strom-Märkten Ende August hat dies auch die Europäische Kommission Maßnahmen eingesehen und eine Reform des EU-Strommarkts angekündigt.

In einem Sonder-EnergieministerInnenrat am 9. September wurden dazu erste Informationen zu den Verhandlungsgegenständen öffentlich. Während es noch keine Einigung gibt, sind in dem öffentliche gewordenen ersten Gesetztes-Entwurf der Europäischen Kommission folgende Punkte enthalten:

Trotz Verhandlungen dazu ist im aktuellen Entwurf nun doch keine Preisobergrenze auf Gas enthalten. Die finanzielle Obergrenze für den Import und Handel von Gas war als kurzfristige Maßnahme zur Dämpfung der Preise gedacht. Gegner der Maßnahme befürchten, dass die Obergrenze zu weniger Importen führen könnten, was vor allem für Länder wie Österreich oder Ungarn, die noch besonders von russischen Lieferungen abhängig sind, eine Gefahr bedeutet.

Über diese und weitere Maßnahmen sollen weitere Verhandlungen in einem europäischen Energiegipfel am 30.09. geführt werden. Im Bestfall werden die bisher vorgelegten Gesetzesentwürfe dann auch beschlossen um rasche Abhilfe zu schaffen. Aber auch eine fundamentalere Überarbeitung und Anpassung des Strommarkts in der EU an die neuen Gegebenheiten scheint in Anbetracht der geopolitischen Entwicklungen unumgänglich. Dabei wäre es besonders wichtig, die Leistungen der Daseinsvorsorge wie die Energie- und Gasversorgung weitgehend von liberalisierten Märkten und Gewinntreiben loszulösen.